明和徒然日記

第20回 1985年8月12日の記憶

決して忘れることのない記憶がある。

羽田発伊丹行き日本航空123便、世にいう日航ジャンボ機墜落事故の事である。

当時、私は大学4年生、大学のある東京から仕事の関係で大阪に住んでいた両親のもとへ飛行機で往復することが多かった。

というのも、卒業後は空運業界への就職を志望していたため、業界研究も兼ねて移動の際にはなるべく飛行機を利用するようにしていたからだ。

事故が起こったのはお盆の帰省や旅行で大勢の人々が移動する時期である。

私も大阪に飛ぶつもりだったが、その年はアルバイトの予定があったためお盆のピークを過ぎた頃に行くことにしていた。

そして、1985年8月12日夕刻、単独の航空機事故としては世界最大の大惨事が発生した。

自分が志望している業界、しかもよく利用する路線での事故である。

狭い下宿の部屋で、私はテレビのニュースを食い入るように見ていた。

既に40年もの歳月が流れているため、生中継で見たのか、後に報道番組の録画映像で見たのか定かではないが、なぎ倒された木々、むき出しになった山肌、散乱する機体の破片、ヘリコプターで吊り上げられる少女の映像などが脳裏に焼き付いて離れない。

もしかしたら私が事故機に乗っていたかもしれないと、その当時、岡山で勤務していた兄が慌てて大阪の両親に電話をかけてきたという。

逆の立場だったら間違いなく私もそうしていただろう。

だから当該便の乗客のご家族がどれほど心配されたかは容易に想像できるし、その後の悲しい結果を思うといたたまれない気持ちになる。

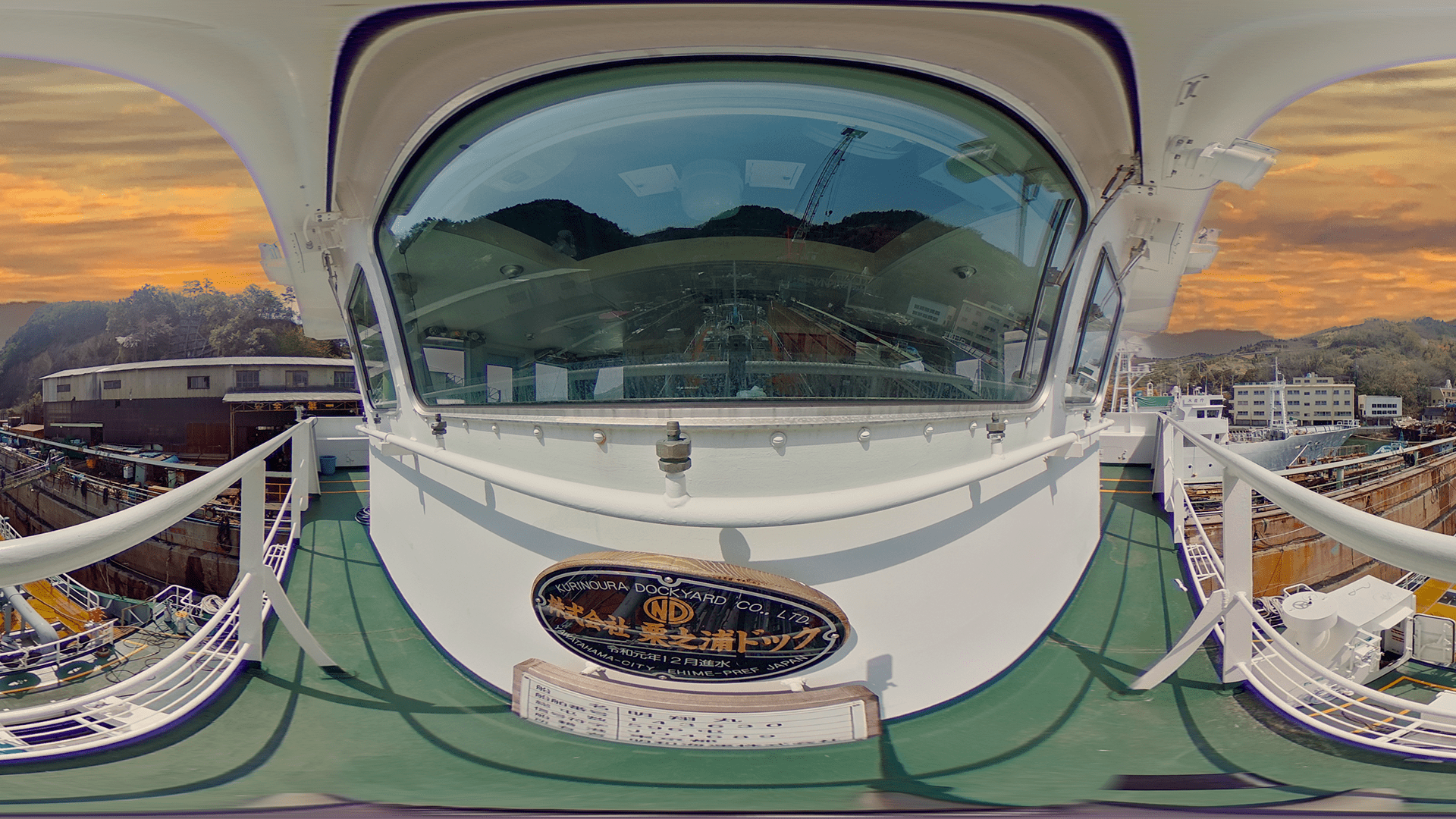

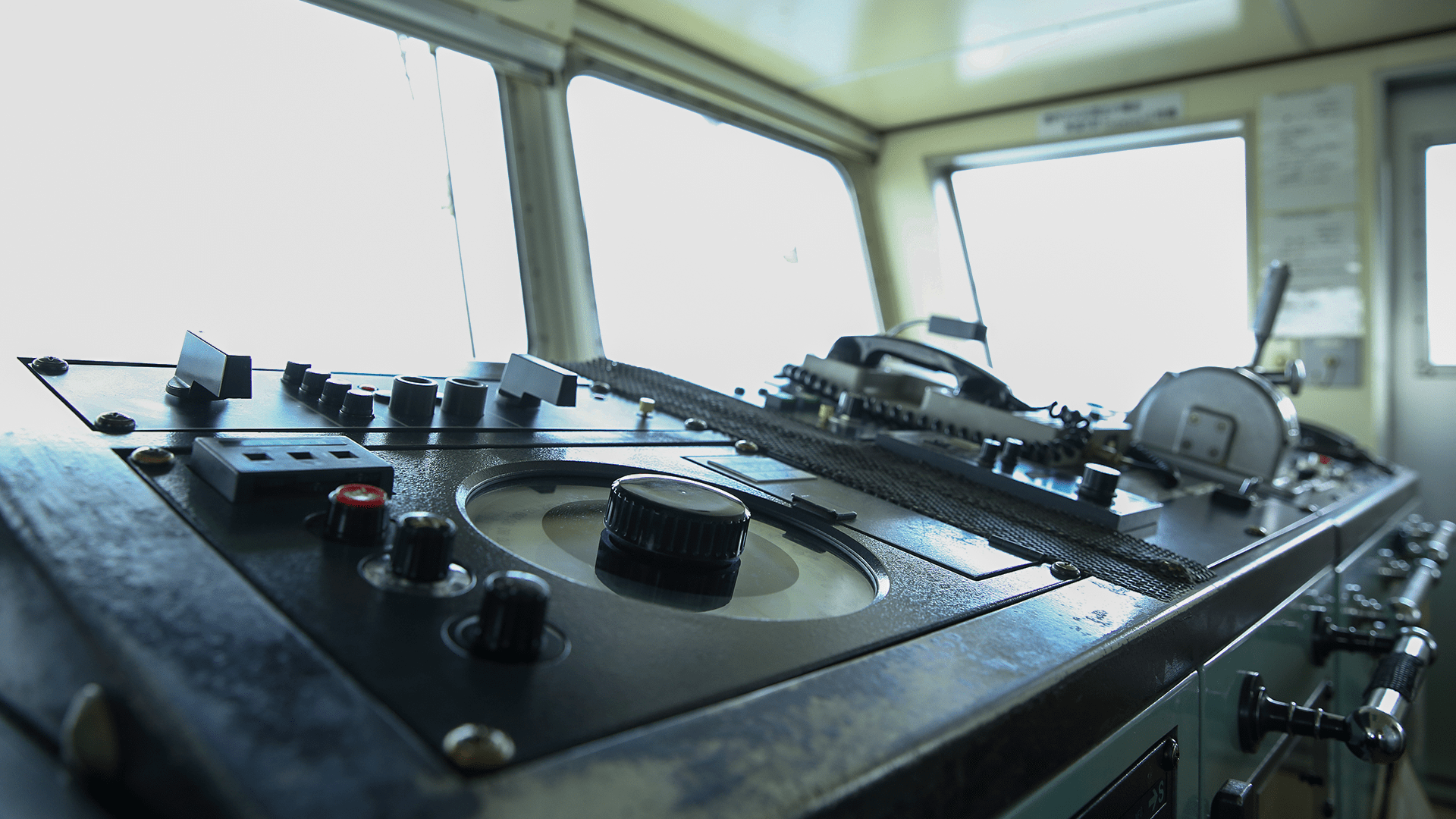

空運と海運と形は違うが明和海運も同じ運輸業である。

船舶を運航している以上は事故の起こる可能性はゼロではない。

1件の重大事故の裏には29件の軽微な事故があり、更にその裏には300件のヒヤリハットが潜んでいるというハインリッヒの法則も航空機だけでなく船舶にも共通している。

更にケミカルタンカーやLPG船は危険な有害液体貨物を搭載しているため小さなミスが大事故に繋がりかねない危険性を孕んでいる。

そして、乗組員の一人一人には無事な帰りを待つ家族がいる。

だからこそ、常に万全の注意を払って運航を継続していかなくてはならない。

「安全は全てに優先する」

当社の安全管理の基本方針である。

筆者 佐藤兼好